Inconscient, information, molécule

Freud est mort dans sa maison de Londres, à Hampstead, le 23 septembre 1939 à 3 heures du matin. Cette nuit-là, à quelques kilomètres au nord-est de Londres, au centre secret de cryptanalyse de Bletchley Park, Alan Turing commence à travailler à l’installation de la machine électromécanique qui craquera le code secret Enigma de la Kriegsmarine, invention qui donnera naissance à l’informatique dans les années 50, puis à l’intelligence artificielle. Cette même nuit, plus au nord, à Sheffield, Hans Krebs, biologiste d’origine juive, élève de Warburg, qui a dû comme Freud s’exiler au Royaume Uni, découvre le cycle moléculaire qui fait vivre toutes les cellules du vivant, neurone compris, et fait basculer la biologie d’un modèle cellulaire à un modèle moléculaire qui fera naître la génétique dans les années 50. L’inconscient, l’information, la biologie moléculaire pour la théorie ; psychanalyse, informatique, génétique pour les applications. Depuis ces trois épopées scientifiques, chaque cure analytique vit de la théorie freudienne, chaque smartphone est l’équivalent de plusieurs machines de Turing, chaque représentation mentale, chaque affect, chaque souvenir, chaque action, correspond à une synchronisation de réseaux neuronaux et à « une giclée de polypeptides »1. Turing, génie intellectuel, fut piégé par son inconscient : il fut acculé au suicide par des lois criminalisant l’homosexualité. Nous parlerons donc dans cet article de mémoire, d’oubli, de perception, de conscience, en parcourant les travaux de Freud, Kandel, Dehaene, et d’autres.

Préalables au dialogue entre psychanalystes et neurobiologistes

Si l’on veut, en tant que psychanalyste, dialoguer utilement avec les neurobiologistes, il existe des préalables qu’André Green avait évoqués2, sans pouvoir, hélas, les installer dans les faits, faute de partenaire, et que beaucoup comme René Roussillon ou Jacques Hochmann appellent de leurs vœux3. Ces préalables sont à la fois philosophiques et méthodologiques.

Je n’expose pas ici l’analyse plus détaillée des philosophes et les scientifiques qui ont aidé Freud à construire sa théorie de l’inconscient ; ils sont décrits dans la version en ligne de mon texte ; il y en a quatre. Pour l’essentiel, je cite ce soir Spinoza, Kant, Nietzsche, Darwin. De l’aperçu philosophique de mon texte en ligne, j’extrais les outils suivants, indispensables au dialogue entre psychanalystes et neurobiologistes. Un monisme rigoureux qui fait de l’activité psychique une application du vivant et relativise l’interface psyché-soma. Une rationalité à toute épreuve, seule voie qui soit conforme à la vocation de la connaissance scientifique, dont relève aussi à terme l’irrationnel en l’homme. Un « matérialisme tempéré », tel que le conseille Denis Collin, qui stipule par méthode que rien n’est immatériel mais permet à chacun de garder par devers soi ses éventuelles vérités transcendantales, en les rangeant dans la même case intime du cerveau avec les préférences sexuelles. Un évolutionnisme darwinien, enfin, qui entend l’humain délesté de toute valeur téléologique et phénomène issu d’un long phylum émergeant par « Hasard et nécessité »4.

Quant aux prérequis méthodologiques nécessaires à ce dialogue, il y en aurait trois. Il s’agit d’abord de la mise à jour des glossaires en fonction de l’avancée de l’histoire des sciences, par exemple, du côté de la psychanalyse remplacer l’expression « trajet de l’excitation » par « traitement de l’information », du côté du neurocognitivisme, qui ne se prive pas d’utiliser des mots freudiens, d’en spécifier leur double usage. Il s’agit ensuite de la reconnaissance de la méthode expérimentale propre aux sciences formelles comme moyen de la recherche scientifique vers laquelle pourrait ou devrait tendre la méthode empirique ainsi que l’imaginait Jean Ladrière5. Roger Perron a raison de dire que la psychanalyse ne sera jamais une science expérimentale6 au sens de la preuve de la pertinence clinique. Marianne Robert7 a fait une intéressante étude historique des tentatives dans ce domaine et montré la difficulté. Néanmoins, Daniel Widlöcher a également raison de souligner « les bénéfices que les psychanalystes, en tant qu’individus ou comme membres d’une institution sont en mesure d’attendre »8 de recherches quantitatives sur leur pratique. Troisième prérequis méthodologique : constituer des bases de données chiffrées. Je pense à l’étonnement de Jean-Michel Quinodoz9 qui chercha à dialoguer avec un scientifique et s’entendit immédiatement répondre : « Avez-vous des données mesurables ? ». Ces préalables méthodologiques sont le terrain sur lequel notre société attend maintenant les psychanalystes.

La mémoire dans l’œuvre de Freud : de la recherche à la clinique

En 1877, Freud, étudiant boursier, a publié le résultat de ses travaux de dissection des fibres nerveuses de la lamproie marine (petromyzon). En 1977, Kandel publie ses travaux sur le fonctionnement neuronal d’une limace de mer (aplysie). Entre ces deux dates se situent des innovations technologiques décisives : microscopie électronique, électrophorèse, spectroscopie UV, chromatographie. Se produisent également des innovations conceptuelles capitales : la biologie, on l’a vu, passa de la théorie cellulaire au modèle moléculaire qui permit l’émergence de la génétique. Émerge aussi, dans les années 60, par les travaux de Claude Shannon, une modélisation mathématique de la théorie de l’information qui permit le développement de l’informatique et ouvrit la porte à une approche mathématique du vivant. Ce qui était invisible pour Freud était visible pour Kandel. Près de dix ans après la rédaction de ce mémoire, durant l’hiver 1885/86, Freud fut élève de Charcot à la Salpêtrière. Il fut impressionné par cette figure paternelle, sa capacité d’écoute clinique, son charisme, sa notoriété de savant. Il traduisit ses écrits en allemand. Il est probable que cette rencontre le fit hésiter entre la recherche et la clinique, la méthode expérimentale ou la méthode empirique. Cette période pré-analytique hésitante, entre recherches sur le fonctionnement neural, traductions des travaux de Charcot sur l’hystérie, visite à Bernheim, fréquentation de Fliess, l’amena à tenter un texte de synthèse, dix ans plus tard, (L’Esquisse, 189510), où il imaginait comment le système nerveux central traitait la perception, la mémoire, l’action. Ce travail précurseur souffrait, non seulement de l’absence des technologies nécessaires, mais aussi de celles de la théorie de l’information et de la biologie moléculaire. Il lui était impossible, à son époque, de faire le lien entre l’évolution des mathématiques et la psychologie11. Une autre rencontre fut décisive, celle de Josef Breuer, qui lui permit d’opérer un choix décisif où il retrouva son goût de la philosophie : sa méthode d’exploration se déplaça du laboratoire de recherche vers la clinique, puis l’écoute spécifique de la souffrance humaine. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un renoncement par Freud à la méthode expérimentale, mais bien d’un choix contextualisé, d’un traitement inférentiel des informations alors à sa disposition.

Le refoulement, un autre encodage ?

Je ne reprendrai pas ici en détail le développement de la théorie de la mémoire au fil de l’œuvre freudienne. Celui-ci est décrit dans la version longue du texte en ligne. Contentons-nous ici d’en rappeler les grandes étapes, des Études sur l’hystérie jusqu’au Moïse.

Avec Breuer, Freud comprend que l’oubli est signe d’une tension psychique qui vise à se décharger ; c’est à défaut de le pouvoir que la coupure de la liaison affect-représentation, se produit, témoignant déjà du rapport étroit entre affect et fonction mnésique. Il nommera refoulement ce refus d’investissement, cette déconnexion brutale d’une partie des réseaux de la conscience. Nous sommes deux ans après l’Esquisse, et le vocabulaire dans cette lettre à Fliess peut évoquer la théorie de l’information : « C’est le défaut de traduction que nous appelons, en clinique, le refoulement ».12

Il nommera résistance la force qui s’oppose à cette reliaison, au devenir conscient. Puis, il saisit le parti que le clinicien peut tirer d’une voie indirecte d’accès à la mémoire inconsciente : la pensée associative, qui utilise des circuits non-logiques, irrationnels, propres aux processus primaires. Par l’introspection, il comprendra, au fil de son auto-analyse, que ces circuits cryptés dépendent d’une autre logique, d’un gradient quantitatif : le quotient plaisir-déplaisir. L’indiçage de l’inscription en mémoire de la représentation est sous influence de données affectives, neurohormonales, instables. Il s’agit d’une suspension réversible au gré des remaniements affectant des traces mnésiques. Il y a dans la Lettre à Fliess du 6 décembre 1896, ce passage étonnant :

« Tu sais que je travaille sur l’hypothèse que notre mécanisme psychique est apparu par superposition de strates, le matériel présent sous forme de traces mnésiques connaissant de temps en temps un réordonnancement selon de nouvelles relations, une retranscription ».

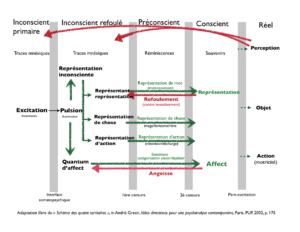

On peut s’aider du schéma suivant.

Dans L’interprétation des rêves, Freud pose ce cadre conceptuel essentiel : mémoire et qualités sensorielles s’excluent13. Le système perception-conscience est en effet abondamment doté en qualités sensorielles (éléments émotionnels et sensoriels, olfactifs, visuels, sonores, tactiles), mais il ne les garde pas. L’inconscient récupère immédiatement ces données perceptives. Dépourvues de qualités, les perceptions sont codées et éparpillées dans les multiples couches et sous-couches des réseaux corticaux. Par le travail régrédient du rêve, comme par l’activité fantasmatique ou par le fait de se reposer sur un divan, ou dans une machine à IRM, il y a remise en formes et en images (condensation, figuration, dramatisation) des traces mnésiques, réaménagement et reconstruction de la scène, voire « prise de conscience ». Cette activité hallucinatoire est sous influence d’un attracteur puissant : le complexe de la perception combinée aux traces des premières expériences de satisfaction du besoin qui ont mis fin à l’excitation, aux besoins primaires. Le rêveur retrouve la perception liée à l’excitation première et, par-là, l’affect lié à l’expérience de satisfaction ; il y a identité de perception et accomplissement du désir :

« C’est ce mouvement que nous appelons désir ; la réapparition de la perception est l’accomplissement du désir »14

Dans l’Inconscient (1915), Freud revient sur sa théorisation du fonctionnement de la mémoire et la complète avec la notion, nouvelle, de représentation de chose et, surtout essentielle pour notre propos, d’investissement.

Dans Le moi et le ça (1923), Freud reprend cette idée de trace mnésique et précise les conditions de son retour à la conscience, notamment du rôle d’attracteur que sont les impressions auditives relevant du préconscient.

Dans l’Abrégé de psychanalyse (1938), Freud résume, en le renforçant, le rôle du moi, instance refoulante : les représentations refoulées sont mémorisées dans le ça sous forme de traces mnésiques et exercent leur influence sur le fonctionnement mental (rejetons, symptômes, oublis).

Dans l’Homme Moïse et le monothéisme (1939), enfin, Freud pose la sulfureuse question de la mémoire collective. Cette question est délicate, celle de l’héritage archaïque de l’homme. Quelle continuité y aurait-il entre Lascaux et Guernica ? La question posée par ce dernier texte freudien nous amène aux polarités constitutives de l’expérience subjective, la culture à une extrémité, la biologie à l’autre.

Claude Le Guen15 récapitule ainsi, et nous y reviendrons en conclusion, les idées directrices de la théorie freudienne de la mémoire :

« Rien n’est radicalement oublié ; beaucoup d’éléments psychiques sont inaccessibles à la conscience ; l’oubli est la manifestation phénoménologique du refoulement ; souvent inconsciemment intentionnel, l’oubli vise à éviter le déplaisir et se trouve donc fondamentalement lié à l’affect […] l’oubli est un phénomène fondamentalement actif et non une lacune ou une défaillance de la mémoire ».

Voyons à présent ce que dit la neuropsychologie du fonctionnement mnésique.

La mémoire en neuropsychologie : de Théodule Ribot à Eric Kandel

Pour la neuropsychologie, la description de la mémoire semble s’inspirer des conceptions matérialistes de Théodule Ribot (Sorbonne, 1885) contre lesquelles s’insurgea le vitaliste Bergson. Considéré comme le père de la psychologie expérimentale par les auteurs anglo-saxons, fidèle à sa doctrine selon laquelle la physiologie est première, Ribot sépare « logique affective » et « logique rationnelle », et imagine en fonction différents systèmes de mémoire. Réfutant la théorie unitaire de la mémoire, il parle des différentes mémoires gérées par le système nerveux, acquises lors des interactions parents-enfant, comme l’exprime la neuropsychologue Michèle Mazeau :

« Ce sont les extraordinaires capacités d’apprentissage de l’enfant qui permettent cette spectaculaire accumulation de savoirs et de savoir-faire, apanage des communautés humaines »16.

La compréhension neurophysiologique de la mémoire doit beaucoup aux travaux d’Eric Kandel sur l’Aplysie, commencés dans les années 60. L’Aplysie est un gastéropode au système nerveux simple d’environ 20 000 neurones de taille macroscopique. Kandel a démontré que le fonctionnement de la mémoire consistait en une modification au niveau de l’espace inter-synaptique. Ces modifications sont de deux ordres : échanges moléculaires (les enzymes CPK) seuls pour la mémoire à court terme, création de nouvelles synapses dans la mémoire à long terme, c’est-à-dire après suffisante répétition des entrées. En 1968, R. Atkinson et R. Shiffrin présentent un modèle de ces différentes applications mnésiques disséminées dans le cerveau, modèle qui opère une synthèse de nombreux résultats expérimentaux. Les localisations de ces différentes mémoires apparaissent multiples, arborisations qui sont l’héritage phylogénétique hiérarchisé des situations des différents modules cérébraux de traitement des perceptions. Le phénomène de l’oubli est ici rattaché ici soit à un déclin de l’information (effacement), soit à une interférence avec les informations nouvellement acquises.

Une mémoire multisystèmes selon Endel Tulving

À l’origine des mémoires multiples sont, dans les années 1960, les observations cliniques du neuropsychologue canadien Endel Tulving qui le rapprochent de la pratique analytique. Il s’agit du résultat d’une expérimentation originale : lorsque des sujets tentent de se rappeler des mots liés à des événements de leur passé, ils ont des résultats beaucoup moins bons que lorsqu’ils essaient de se souvenir de mots par simple association d’idées. Cette découverte conduit Tulving à reprendre, en 1972, le modèle hérité de W. James (mémoire primaire, mémoire secondaire) avec l’hypothèse qu’il existe plusieurs types de réseaux cérébraux distincts dédiés à la fonction mnésique. L’un d’eux gère la mémoire sémantique, stocke les connaissances générales. Un autre gère une mémoire baptisée « mémoire épisodique », qui sépare les faits vécus personnellement, de leur contexte événementiel et émotionnel, opérant une sorte de déliaison psychique. Ce second type de réseaux serait le seul système qui nous permet de nous rappeler nos expériences antérieures et donc de voyager dans notre passé.

Selon Tulving, cette mémoire autobiographique, indexée sur le temps, est propre à l’espèce humaine et s’accompagne d’une conscience du temps subjectif, d’un sentiment de continuité, à travers lequel les événements se sont déroulés. Le concept de mémoire épisodique de Tulving ne s’est pas imposé sans peine à la communauté scientifique qui le trouvait vague, sans fondement expérimental suffisant. L’idée d’une fonction mnésique plurielle ne faisait pas l’unanimité : elle contredisait la théorie unitaire de la mémoire qui fut dominante et gardait ses adeptes. Mais dans ces années 1980, des tests cliniques plus précis, des expériences avec des personnes amnésiques, puis l’imagerie cérébrale confirment l’existence de la mémoire épisodique. Les travaux de Tulving ont révélé la complexité de la fonction mnésique, de fait fragmentée et organisée en différents systèmes et sous-systèmes hiérarchisés. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs adoptent ce modèle, proposé par Tulving dans sa version de 1995, selon lequel la mémoire est organisée en cinq systèmes hiérarchisés : mémoire sensorielle à la base, mémoire procédurale, mémoire sémantique, mémoire de travail et, en haut de la pyramide, la mémoire épisodique (selon B. Lechevalier17 composante fondamentale de la mémoire humaine). Les travaux de Baddeley et Hich compléteront cet édifice devenu la référence en neuropsychologie.

Nous pouvons donc compléter notre schéma métapsychologique en rajoutant ces comparatifs avec la neuropsychologie.

L’œdipe, mémoire phylogénétique

Je pense à cette phrase de Pontalis à propos de la découverte par les patients de l’emprise sur leurs pensées des fantasmes originaires : « Ainsi, moi aussi, je suis porté par cette structure ! »18, lorsque mémoires sensorielle, autobiographique et sémantique se synchronisent dans le préconscient, jusqu’à arriver au seuil qui déclenche la conscience d’un souvenir réactualisé. L’Œdipe, qui pour Marty est « la pointe évolutive », est une autre structure de pensée inscrite dans une mémoire phylogénétique. L’attaque de cette structure œdipienne (le passage à l’acte incestueux), pour la patiente dont j’ai parlé, avait rompu ce lien entre les différentes mémoires, encodé l’expérience traumatique avec une balise de danger qui catégorisa l’épisode en traces éclatées non-restituables, clivées. Pourtant, avec sa demande de « psychanalyse allongée », elle semblait en besoin de restitution, en attente d’une situation transférentielle qui, rejouant la procédure de la scène, sollicitant les mémoires sensorielle et procédurale, réévalue la pertinence de cette balise de danger insérée dans l’algorithme de stockage mémoriel, et puisse restaurer l’encodage antérieur, celui de « l’avant-coup », du courant tendre, sans ce « défaut de traduction » évoqué par Freud à propos du refoulement, ou cette confusion de langues évoquée par Ferenczi. Cet amorçage « expérimental » de la remémoration est le propre de la situation analytique.

Le hiatus du refoulement

Toutes ces mémoires fonctionnent en trois temps : acquisition, stockage, rappel. En psychanalyse, on déclinerait ici les aspects topique, dynamique et fonctionnel de l’inconscient. En neuropsychologie, on considère que c’est lors du stockage ou phase de rétention que se produit l’encodage ; c’est sur les qualités de l’encodage qu’on peut imaginer l’impact du refoulement, l’attribution d’une balise de danger qui induit le masquage. C’est aussi lors du stockage que se produit ce remaniement de l’information que Freud avait perçu. Mais il se produit aussi en phase de rappel ou phase d’évocation, de restitution, et peut rendre possible la neutralisation de l’encodage biaisé par le refoulement. Lionel Naccache19 refuse ce mécanisme du refoulement : « Le curieux mécanisme de refoulement … ruine irrévocablement tout espoir de rapprochement conceptuel ».

Monisme bifronts

Pour Daniel Widlöcher20 le rapprochement n’est pas illusoire,

« Le neurologique doit être repérable dans un événement de la vie de l’esprit, et réciproquement : ce qui se passe sur l’un des plans a des conséquences sur l’autre. Mais cette dépendance réciproque peut être entendue de deux manières, soit dans une perspective de réciprocité causale dualiste, soit dans une perspective moniste à double face ».

Il écrit plus loin :

« L’inconscient du ça “pense” avec les mêmes neurones que les fonctions cognitives élémentaires. Mémoire procédurale et mémoire épisodique entrent en jeu dans les mécanismes de refoulement. Ce monisme obéit à deux exigences fondamentales que sont les principes d’intelligibilité et de compatibilité ».

À la lumière de ce parcours comparatif entre mémoire freudienne et mémoire neurocognitive, il devient possible de tenter une réflexion croisée. La théorie freudienne de la mémoire peut se résumer, ainsi que l’a fait Claude Le Guen, par quelques assertions : tout événement somatopsychique fait trace mnésique ; aucun n’est effacé en mémoire ; la plupart de ces événements se produisent hors de la conscience ; l’oubli et le rêve sont les gardiens d’une identité changeante et d’une homéostasie fluctuante par leur administration des traces mnésiques dont le rappel est possible soit sous forme consciente (souvenir), soit, le plus souvent, inconsciente (réminiscence, symptômes, compulsions, actes manqués, lapsus, TOT, ...). L’administration des oublis et des rêves s’appuie sur un mécanisme de rétention et de cryptage opérant en veille permanente : le refoulement. L’activateur de ce dispositif est émotionnel ; l’oubli est donc un phénomène actif et non une défaillance de la fonction mnésique qu’au contraire il protège.

L’approche neurophysiologique, parallèlement, affirmerait ceci : le cerveau humain, avec ses « dizaines de milliards de toiles d’araignées neuronales enchevêtrées »21, « objet le plus complexe de l’univers » (Jeannerod), aboutissement d’une longue évolution22, agirait comme un « cloud » de calculateurs interconnectés lui donnant des capacités de mémoires et de traitement de l’information jamais atteintes dans la nature ; ce connexionnisme computationnel, récursif, inférentiel, massivement parallèle, partiellement stochastique, crée une expérience de pensée produite par ses immenses, économiques et durables réseaux inconscients, mais aussi par une observation consciente du monde et de soi, performance rendue possible par le dernier cri de l’Évolution : un réseau spécialisé réverbérant que Stanislas Dehaene propose d’appeler "l’espace de travail neuronal global", dont l’activité est coûteuse en énergie, accélérée, indexée sur le temps, très sélective, facilitée ou inhibée par l’affect, mais qui, seule, permet le partage global d’une information, son maintien en ligne le temps d’une rapide consultation des mémoires et d’une réorientation projective (stockage en mémoire, plan d’action, partage en externe par la parole) ; l’émotion, qui est une composante de l’activité cognitive, est un originel système de conscience de soi toujours actif, moins évolué mais recyclé en système d’indiçage et d’alerte (encartage somatognosique de Damasio, embodied cognition de Gallese).

Notre impression est, alors, que les modèles neuropsychologiques des catégories de mémoires de Kandel, d’Atkinson et Shiffrin, de Baddeley et Hitch n’ont pas foncièrement remis en cause les fondements de la théorie freudienne de la mémoire, excepté cet épineux problème du refoulement, pièce capitale de ce dispositif. Dès lors, aussi loin que soit poussé le travail comparatif, un hiatus se présente qui rend pour l’heure les positions inconciliables : ce concept freudien central de refoulement. Ce constat d’incompatibilité posé, il peut néanmoins sembler légitime de poursuivre ce regard croisé qui ne doit se limiter ni à une lecture des ouvrages des neurosciences pour conforter a priori un freudisme dogmatique (G. Pommier23, A. Pellé24), ni à une recherche limitée à l’usage métaphorique des découvertes scientifiques (S. et G. Faure-Pragier25). Poursuivons cette marche comparative à propos de la conscience.

Le système perception-conscience de Freud

Si Freud parle de « système », dès l’Esquisse, c’est qu’il s’agit, comme pour la fonction mnésique, d’un mécanisme complexe dont certains aspects sont, comme pour le refoulement, contre-intuitifs. L’ouverture de la psyché à la réalité extérieure implique ce « complexe de perception » qui comprend un large traitement inconscient, un travail de remémoration, une opération de reconnaissance, puis de jugement. Ce dispositif est constitué d’un ensemble d’éléments opérant en réseaux et exerçant une influence les uns sur les autres. Ces composants sont la réalité extérieure, les organes sensoriels, la mémoire, la conscience, la motricité. L’excitation-information chemine d’une extrémité à l’autre du système, c’est-à-dire de la capture perceptive à la décharge motrice finale. L’amorçage est la saisie sensorielle de la perception. Vient ensuite une première inscription, directe, en mémoire inconsciente car, dit Freud, « le conscient et la mémoire s’excluent »26. Il ne peut y avoir de prise de conscience sans traitement antérieur inconscient, ce qui implique, a contrario, que ne peut devenir conscient que ce qui fut autrefois perception. Au-delà de ce traitement inconscient, c’est le préconscient, nous l’avons dit, qui assure le travail de remémoration en relayant et transformant les processus primaires en processus secondaires par sa capacité à relier représentation de chose, de mot, d’action et affect pour proposer à la conscience une pensée élaborée, idéique et émotive. Il relaie et met en forme la poussée inconsciente vers le devenir conscient. La conscience prend ensuite en charge (surinvestissement) le résultat de ce traitement inconscient de la perception. Elle serait une sorte « d’organe perceptif de l’interne » qui synthétise les résultats des traitements inconscients, en sélectionne certains et leur donne un accès furtif aux « feux de la rampe », pour reprendre la métaphore théâtrale de Taine27. Les processus secondaires orientent en sortie la décharge motrice finale (dont la parole). Ce que produit le système, ce sont des mixtes d’éléments primaires et secondaires (rêves, lapsus, actes manqués, discours). La parole est action motrice ; le récit est un processus mixte. Au début de la vie individuelle, les premières perceptions, intra-utérines, post-natales, sont liées à l’objet primaire et inaugurent ce mécanisme selon des voies relativement simples. Puis, l’accumulation considérable et rapide du stockage mémoriel va constituer une capacité de plus en plus importante à partir de laquelle le bébé va inaugurer sa conscience. Celle-ci est un procédé immédiat et rapide, nous l’avons dit, qui doit vite passer d’un élément à traiter au suivant. Elle doit aussi gérer les perceptions venues de l’intérieur du corps, les sensations et émotions, en interférence constante avec les données venues de l’extérieur, et qui, nous l’avons vu aussi, indexent leur traitement. La conscience dirige la décharge vers le mode le plus adapté au contexte. En définitive, par ce processus de mentalisation constitué sous influence des mémoires inconscientes, la conscience fabrique en sortie une autre perception (une parole à un autre par exemple) et vise à retrouver l’impression que lui créa l’objet perceptif originel perdu.

« C’est dans un mouvement régressif vers l’hallucination de l’objet perdu, régression interrompue pour faire le détour d’une quête à l’extérieur de l’identité de perception que l’objet extérieur susceptible d’apporter la satisfaction est finalement perçu »28.

La théorie de l’espace de travail neuronal global de Dehaene

Stanislas Dehaene explore depuis une vingtaine d’années les bases neurales de la numération29, de la lecture30, et maintenant de la conscience31 au moyen de dispositifs expérimentaux ingénieux de psychologie cognitive, d’imagerie et d’enregistrements médicaux (IRMf, EEG). Dans son dernier ouvrage, il réhabilite l’introspection, jusqu’ici considérée par la communauté cognitiviste comme non-scientifique, séquelle du behaviorisme. À l’aide de ces outils expérimentaux, il cherche à suivre le trajet cérébral de la perception jusqu’au phénomène précis de la prise de conscience, ce moment soudain où l’invisible devient visible et verbalisable, « ce passage soudain du préconscient au conscient qui fait accéder une information à la conscience et la rend disponible à mille et une opérations mentales ». Il identifie un type particulier de neurones, des cellules nerveuses géantes dont les axones traversent tout le cortex et constituent un vaste réseau intégré. Il construit, à partir de ces observations, une théorie de la conscience, l’hypothèse de « l’espace de travail neuronal global ». Évidemment, en bon élève de Jacques Mehler, il déclare caduque l’œuvre de Freud, mais utilise le vocabulaire freudien, évoque le travail statistique incessant de l’inconscient, son autonomie fonctionnelle, le tri émotionnel des perceptions effectué par l’amygdale « en fonction de nos expériences passées », un accès inconscient au sens des mots, les associations sémantiques effectuées par les aires du langage. « L’inconscient propose, le conscient choisit ». L’auteur expose, pour s’en démarquer, ce que la psychologie cognitive dit habituellement de la conscience : elle comprime les informations, les transforme en un jeu de symboles et les transmet à d’autres opérateurs, enchaînant ainsi les opérations mentales. La vision de Dehaene se présente autrement : c’est l’inconscient qui alimente le conscient d’une grande quantité de données, lequel condense celles-ci en vue de « choisir » le moyen d’action approprié. Il évoque ce que les sciences cognitives contemporaines reprennent de « l’inférence bayésienne », c’est-à-dire un traitement en sens inverse, depuis le résultat jusqu’à ses origines (inférence inverse, « bottom up »), une sorte de vérification itérative, nécessaire du fait des nombreuses ambiguïtés véhiculées par les messages en provenance des mémoires inconscientes. Il n’y a pas de vérité dans l’inconscient où le populisme règne ainsi que la post-vérité : ce sont les neurones qui votent. Le traitement des données opéré par ces giganeurones est donc bidirectionnel, de bas en haut et de haut en bas, les aires de haut niveau envoyant des « messages prédictifs » aux aires sensorielles primaires, comme si elles influençaient en retour le traitement perceptif. « L’inconscient quantifie, la conscience discrétise » dit Dehaene. Ce travail incessant de réverbération, d’allers retours accélérés des données entre inconscient et conscient lui permet de comparer le cerveau à un routeur qui distribue les signaux dans une alternance de traitement inconscient et conscient. Dans cette activité bidirectionnelle, échange incessant de données entre mémoires inconscientes et système perception-conscience, Stanislas Dehaene fait une constatation qui reste pour lui énigmatique :

« Étrangement, les connexions de bas en haut, qui transmettent les données sensorielles, sont bien moins nombreuses que les projections de haut en bas. Nul ne connaît la raison de cette organisation contre-intuitive. Se pourrait-il qu’elle joue un rôle dans la perception consciente ? »

Les observations de Dehaene se rapprochent du constat freudien d’une part de cet incessant dialogue entre instances, nous pourrions dire maintenant entre réseaux, d’autre part de cette constante épreuve de réalité qui compare projection hallucinatoire et introjection de l’identité de perception, qui fait le succès des films d’horreur.

Les expériences de Dehaene à partir de mots masqués, de perceptions subliminales, lui ont permis de détecter quatre signatures de ce moment soudain de la prise de conscience : à l’IRMf la mise en activité soudaine et concomitante de circuits pariétaux et frontaux, à l’EEG l’apparition d’une onde appelée P3 (positive, après 300 millisecondes), puis un train d’ondes plus tardives de haute fréquence, enfin une large synchronisation terminale des signaux que s’échangent les aires corticales les plus éloignées les unes des autres. C’est la diffusion de ces échanges à l’ensemble du cortex qui signe la prise de conscience, « l’ignition de la conscience », alors que les images subliminales ne provoquent qu’une synchronie des seules aires postérieures (traitement primaire des signaux visuels). Cette diffusion soudaine et large des informations permet une mise en forme et en image mentale de l’objet à partir d’éléments fragmentaires géographiquement disséminés, un peu comme une image orientable en 3D sur un écran. Cette synchronie neuronale dessine une carte cérébrale avec des trous : c’est la répartition géographique des cellules neuronales actives et inactives, leur disposition topographique en absence/présence qui constitue le code de la conscience. Pour Dehaene, cette carte cérébrale devrait contenir un enregistrement complet de l’expérience subjective : « Si nous savions le décrypter, nous aurions accès à l’ensemble de la vie mentale d’une personne. Tout ce qu’elle voit, pense, ou ressent consciemment devrait s’y trouver inscrit ». Plus encore, il devient possible de craquer ce code de la conscience qui consiste en une distribution géographique dans tout le cortex de neurones actifs et inactifs. Car l’objet mentalement reconstruit est composé d’une forme dessinée par des assemblées de neurones allumés ou éteints, comme les pixels de nos écrans dessinent les contours par un jeu de présence-absence. On pense à ce qu’écrit Freud en 1915 à propos de l’accès à la conscience d’une représentation :

« La transposition consiste en un changement d’état, laquelle s’accomplit sur le même matériel et sur la même localité »32.

Inversement, écrit Dehaene, si l’on parvenait techniquement à stimuler par voie externe cette carte neurale dans le cerveau d’un individu, il devrait percevoir l’objet correspondant, voire ressentir l’état mental qui accompagne la perception. Pour lui, c’est ce qui se produit dans le rêve et dans l’hallucination. Cette expérience a été réalisée par stimulation cérébrale du rat. « La stimulation cérébrale démontre que cette relation entre la perception et les décharges neuronales est causale ».

En définitive, pour les disciples de Théodule Ribot et de William James, la conscience est « la mise en ligne d’une information », décalée de l’expérience sensorielle, prélevée « dans les millions de représentation mentales inconscientes » pour diffusion globale à toutes les assemblées de neurones qui votent et décident en ligne de ce que les analystes nomment le destin pulsionnel : manipulation conceptuelle en interne, transmission aux aires du langage pour partage externe des données, stockage en mémoire, intégration aux plans d’action.

Autre constat fait en IRMf : l’inconscient ne connaît pas le temps. En effet, installer une personne dans la machine, à l’état de repos, et lui demander de ne penser à rien, permet de visualiser une activité cérébrale de base, une production incessante de représentations mentales. Cette activité cérébrale spontanée démarre dans les aires corticales du haut de la hiérarchie et se propage vers le bas. Ce mode de pensée par défaut, ce « bruit neuronal », produit un langage intérieur, une « réalité interne », qui se trouve en compétition avec la réalité externe. Si l’on demande à la personne allongée, seule dans le noir de la machine à IRM, à quoi elle était en train de penser, elle répond souvent : « À des souvenirs intimes ». Sans doute sont-ils, pense le psychanalyste, en lien avec la sexualité infantile et habillés de fantasmes.

Nous en arrivons à compléter notre schéma métapsychologique et comparatif de ce dernier élément, « l’espace de travail neuronal global ».

Conclusion : deux versions du même inconscient ?

J’entends d’ici les contestations d’esprits chagrins : l’inconscient cognitif n’a rien à voir avec l’inconscient freudien. Voire les protestations indignées comme celles d’Arlette Pellé dans son dernier ouvrage, Le cerveau et l’inconscient33. Pourtant, à suivre une stricte ligne moniste, il est possible qu’il s’agisse, de la machine à IRM au divan, de deux versions du même inconscient. L’inconscient de Dehaene est différent de celui de Naccache34, limité aux routines cérébrales, très loin de celui du Changeux de 198335, alors limité à l’héritage génétique, maintenant épigénétique36. Les modèles cognitifs ont évolué et nous nous trouvons plus proches. Néanmoins, ces deux versions du même inconscient gardent bien sûr pour l’heure des différences essentielles. Elles sont d’abord différentes par leurs lexiques, bien qu’actuellement, nous l’avons vu, les glossaires se rapprochent, non sans créer une certaine confusion. Elles sont surtout différentes par leur mode d’observation, situation expérimentale d’une part, situation clinique d’autre part. Freud a mis au point en 1900 sa méthode empirique de recueil des données du fonctionnement neuronal, l’association libre et verbalisée, tandis qu’actuellement la psychologie cognitive invente des protocoles expérimentaux ingénieux, utilise tests, imagerie et enregistrements médicaux. Mais ces deux méthodes d’investigation peuvent rendre compte de la même activité neuronale spontanée « inférentielle et partiellement stochastique » émergeant des milliards de neurones de chaque cerveau humain. Quand chaque affect, chaque représentation mentale, chaque acte, pourra être visualisé par une cartographie neurale originale, codée, on l’a vu, par des signaux numériques de présence et d’absence, ils pourront toujours s’exporter sous forme d’une parole cliniquement audible et analysable. Il n’y a nulle aporie ici. Cette bascule vers l’écoute clinique du fonctionnement cérébral, spontané ou pas, est cette mutation que réalisa Freud, déçu par les technologies expérimentales de son temps, si impressionné par sa rencontre avec Charcot, rencontre qui vit se confronter la neurologie germanique avec la clinique française ; un cerveau expérimental face à un cerveau clinicien. Par le travail clinique lent, discret, neutre et bienveillant, non-invasif, obstiné, où la rationalité méthodologique reste le référent ultime, résultat d’un long apprentissage professionnel, on découvre bien sûr dans cette version empirique du même inconscient un contenu très différent de ce à quoi aboutit le protocole expérimental du neurophysiologiste. Il n’y a ni refoulement, ni sexualité infantile dans le modèle neurocognitiviste, tout simplement parce que ce n’est pas, actuellement du moins, l’objet de la recherche, tout au moins au NeuroSpin. On aimerait entendre narrer ces « souvenirs intimes » des personnes en isolation sensorielle dans la machine à IRM qu’évoque Dehaene. Le caractère sexuel de cet inconscient freudien n’est pas un problème pour les biologistes qui connaissent les contraintes du vivant : garantir les ressources énergétiques et dupliquer l’ADN ad libitum. « C’est la vie qui est pansexuelle » disait Jean Laplanche. Cette contrainte expansive sexuelle a colonisé le mental, donc les conduites, sous forme d’une « subversion libidinale » comme dit Christophe Dejours37. Il est possible de penser que la méthode analytique a, sur ce point précis de la visualisation des contenus de conscience et du dialogue inconscient-conscient, juste un siècle d’avance sur l’approche neurocognitiviste qui n’a pas, répétons-le, pour l’heure, vocation à percer cette intimité, quand bien-même celle-ci peut se voir effectivement comme activité de réseaux neuronaux.

Au-delà de ces divergences de méthode d’investigation et de résultats, les modèles du fonctionnement mental ont des convergences. C’est sans doute un des résultats du passage d’une conception computationnelle à une conception connectiviste que ce rapprochement récent des vocabulaires. Les larges réseaux hiérarchisés et interconnectés, cette activité corticale "sérielle et massivement parallèle" évoque ce que l’on exprime en termes d’instances en psychanalyse. Rappelons-nous l’Esquisse38 : « Le moi [...] un groupe de neurones chargés de façon permanente » [...] « Nous décrirons donc le moi en disant qu’il constitue à tout moment la totalité des investissements ». Cette totalité peut s’entendre aujourd’hui comme une synchronisation globale de réseaux corticaux éloignés. En Allemand, Freud, bien sûr, utilise les mots « Gruppe von Neuronen », ce qui est conforme au langage scientifique du XIXe, bien avant la théorie de l’information. Sans doute aujourd’hui utiliserait-il mot Netzwerk et parlerait-il de réseau ou d’assemblée de neurones. Par ailleurs, le modèle que propose Dehaene de l’activité de ces giganeurones aux immenses axones et aux innombrables épines dentritiques, à la fois redondante, réverbérante, bidirectionnelle, qui permet un dialogue constant entre aires préfrontale (fonctions exécutives), pariétales (dites fort justement « associatives ») et un routage de l’information en incessants aller retours de l’extrémité sensorielle à l’extrémité motrice du système, en interrogation en temps réel de toutes les bases de données disponibles en mémoires, corticales et sous-corticales (Cf. « boucles hypothalamo-corticales » d’Edelman), ce modèle, exprimé cliniquement, peut correspondre, une fois encore, à cet incessant travail de filtrage (censure), de discrétisation (déliaison), de requête analogique (l’affect, la cénesthésie, la somatognosie) et numérique (la représentation, le chiffre), de reconstruction (reliaison), travail qui s’opère entre instances psychiques, le préconscient, avec son épaisseur, sa fluidité, ayant effectivement une fonction de plaque tournante essentielle dans ces procédures.

Disant cela, je partage et rends hommage à la position de René Roussillon. Sa préface du livre de Claudia Infurchia39 est remarquable de cet humble travail de vigilance et de synthèse qui astreint nécessairement les psychanalystes à rester connectés à la réalité de l’histoire des sciences, donc à mettre à jour leur glossaire, à se décoller de l’identification adhésive à la méthode empirique et de la phobie du quantum. Il regrette autant le manque de culture scientifique des psychanalystes40 que l’indigence des connaissances de la psychanalyse par la plupart des neuroscientifiques. René Roussillon se réclame de la démarche « complémentariste » de Georges Devereux, ou de celle d’Edgar Morin qui estime que la complexité du vivant est telle que dans chaque communauté scientifique des spécialistes doivent un jour se déspécialiser et aller voir ce que font les autres. René Roussillon had a dream : des équipes de travail mixtes qui, à partir de questions soulevées par la clinique, se mettraient au travail. Car toute science comporte une recherche théorique et une recherche appliquée. Je rappelle ici les préalables philosophiques et scientifiques du cahier des charges : monisme, matérialisme, rationalisme, évolutionnisme. Les accents évangéliques de Roussillon nous annoncent une bonne nouvelle : les deux modèles sont compatibles. Je rajouterai : excepté ce hiatus, cet épineux problème du refoulement.

Le dialogue neuronal entre inconscient et conscient qui était invisible pour Freud devint, par son génie, audible pour le psychanalyste, et reste pour l’heure, quand il s’agit de l’intime, légitimement invisible et inaudible pour Kandel et Dehaene.

Résumé

L’activité psychique est ici abordée comme une des applications de cet objet naturel hypercomplexe qu’est le cerveau. Cet article tente, particulièrement à propos de la fonction mnésique et du système perception-conscience, une démarche comparative des modèles freudien et neurocognitiviste du fonctionnement mental. Une conclusion pourrait être qu’il s’agit, avec ces deux méthodes d’exploration différentes, d’une même réalité naturelle.

Conférence d’introduction à la psychanalyse, 12 janvier 2017