À la mémoire d’Annie Gutmann (1939-2021), psychanalyste.

Ses travaux et nos discussions ont eu leur part dans ma réflexion,

notamment lors du colloque « Résister » de 2008,

auquel a fait suite le livre « Résister et vivre » Ophrys 2010.

Pour commencer…

Je remercie les organisateurs, Bénédicte Bonnet-Vidon, Charlotte Costantino et Laurent Muldworf de m’avoir proposé de vous parler ce soir... bien qu’il s’agisse d’un sujet particulièrement grave. Mais après tout, c’est moi qui ai choisi ce thème, avant la survenue de la pandémie : la vie psychique quand la mort est imminente dans le cas d’un attentat terroriste.

Nous pouvons vivre de longues périodes sans avoir l’impression que la mort est imminente si nous avons la chance de vivre en temps de paix ; ailleurs dans d’autres pays où la guerre, les coups d’état, la dictature et les attentats font des ravages terriblement plus fréquents, l’imminence de la mort est quotidienne. On sait que 96% des victimes du terrorisme se trouvent dans des zones de conflit, notamment en Afghanistan[1].

Le titre de la conférence vous a peut-être fait attendre une réflexion en rapport avec l’actualité ?

Depuis la pandémie, qui n’a pas été saisi par l’idée d’une mort imminente, la sienne, celle de ses proches ? En ce moment même, peut être que certains d’entre vous ont des proches entre la vie et la mort, sont aux côtés —ou trop loin— de quelqu’un qui va mourir, l’accompagnent dans ce que Michel de M’Uzan a appelé « le travail du trépas »[2]. D’autres encore sont personnellement endeuillés. Certains d’entre vous ont peut-être personnellement vécu une situation de mort imminente à un moment ou un autre de leur vie.

J’ai conscience de vous inviter à réfléchir à une question poignante. Ce n’est vraiment pas la même chose de « savoir » que nous sommes mortels et de voir la mort se profiler, non pas celle des autres là-bas, dans longtemps, mais de la voir poindre tout près, bientôt, pour soi ou pour un proche. Et la pandémie nous incite comme les situations de tragédies collectives, guerre, catastrophes, attentats, à une réflexion qui doit avoir une dimension collective surtout dans ce qu’il y a d’inédit, d’impensé. Notre travail de pensée, individuel et collectif a une fonction anti traumatique !

La question que je souhaite explorer est la suivante : dans l’instant où la mort semble imminente, peut-on affirmer qu’il n’y aurait plus de vie psychique, que le cerveau serait mort ou éteint[3] et comme on peut le penser à partir de la clinique de la sidération ? Les exemples tirés de mes observations cliniques, de témoignages de rescapés et de la littérature psychanalytique, me font penser qu’il peut y avoir dans certains cas une forme de vie psychique dans ces situations extrêmes.

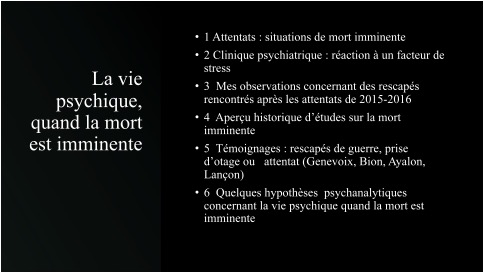

Pour cela je vous invite à un itinéraire qui tentera de répondre à cette question selon différentes perspectives :

- Dans l’attentat, la mort imminente surgit sans aucun signal d’alarme, il y a déshumanisation

- Le clinicien psychiatre : il relève les premiers symptômes de l’exposition à un évènement potentiellement traumatique et tente de trouver un dispositif qui permette d’éviter l’évolution vers l’état de stress post traumatique (ESPT)

- Réflexions après avoir rencontré des rescapés des attentats de 2015-2016

- Aperçu historique d’études portant sur la mort imminente

- Témoignages, écrits de rescapés de guerre, de prise d’otage ou d’attentat

- Quelques hypothèses psychanalytiques : quelle forme de vie psychique quand la mort est imminente

1. Mort imminente face à une menace mortelle portée par un groupe d’humains : le terrorisme

Je me concentrerai sur la question de la vie psychique quand la mort imminente peut venir d’une menace extérieure : être tué, par des humains dont la logique est voisine de celle de l’extermination. À cela correspond la notion de « traumatismes intentionnels ». « On veut/ on va me tuer », plutôt que « je vais mourir ». Mais à la différence de la guerre où l’on peut faire face à l’ennemi les armes à la main pour défendre la patrie, un idéal, l’attentat terroriste impose la mort et la terreur d’être tuable. Être tuable, pour ce qu’on est, de façon imprévisible, sans recours, à la terrasse d’un café, dans un magasin, dans la rue, une église, une école, une salle de concert ou un stade. C’est une logique qui tue en déshumanisant, à la différence des règlements de compte, des meurtres passionnels, du banditisme ou des fusillades scolaires. Je pense à la lettre écrite par Mohamed Atta peu de temps avant 9/11, dans laquelle il parle d’égorger des humains, proprement, avec un couteau bien aiguisé, comme lorsqu’on égorge « un animal ».

Je n’aborderai pas les traumatismes cumulatifs passés, comme ceux des camps d’extermination nazis ou de l’extermination par les Khmers rouges, ni de ceux des pays où les attentats sont multiples. Je ne me sens légitime à parler que d’une clinique dont j’ai l’expérience et je donnerai des exemples d’évènements circonscrits dans le temps et l’espace, les attentats de novembre 2015-2016, qui ont déclenché pour un temps une terreur collective. Comme si, après l’attaque de Charlie Hebdo, nous avions été durablement pris en embuscade par d’invisibles tireurs, ou côtoyés par des inconnus qui pouvaient soudain actionner leurs bombes. Dans ce type de situation de trauma intentionnel partagé, les professionnels et les patients sont dans le même bateau face à la tempête des angoisses de persécution. L’asymétrie habituelle entre patient et professionnel s’estompe. La particularité de la rencontre avec les rescapés des attentats tient donc à ceci : nous professionnels avions comme tout le monde peur que « ça recommence », qu’on ne retrouve pas les terroristes, que d’autres prennent le relais. Sans parler de la résurgence des catastrophes passées.

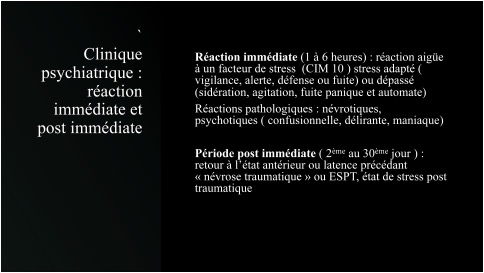

2. Clinique psychiatrique : état de stress aigu, adapté et dépassé, dissociation

Dans le cas d’une situation de mort imminente de ce type, la clinique psychiatrique dans la phase la plus immédiate, est celle de la réaction aigüe à un facteur de stress : parmi les critères de cette réaction, je relève la dissociation[1] : « durant l’événement ou après avoir vécu l’événement perturbant, l’individu a présenté trois (ou plus) des symptômes dissociatifs suivants :

- Un sentiment subjectif de torpeur, de détachement ou une absence de réactivité émotionnelle,

- Une réduction de la conscience de son environnement (par exemple « être dans le brouillard »),

- Une impression de déréalisation, de dépersonnalisation

- Une amnésie dissociative (par exemple l’incapacité de se souvenir d’un aspect important de l’événement) »

Cette réaction immédiate de stress peut être adaptée (75% des cas) ou dépassée (25%). Dans le stress aigu dépassé, il peut y avoir quatre tableaux : sidération, agitation, fuite panique et conduite automatique. Selon les individus, après un même évènement, on pourra observer une réaction adaptative — celle du stress aigu— ou inadaptative —celle du stress dépassé.

Enfin, il y a aussi des réactions pathologiques : névrotique, psychotique[1]

Ces manifestations « dissociatives » rendent compte de la difficulté psychique, au moment de l’événement traumatisant, à synthétiser les différents paramètres de l’environnement : les perceptions du temps, de l’espace et de ses propres sensations corporelles sont alors considérablement altérées. Il en résulte des dysfonctionnements psychiques (amnésies, dépersonnalisation...) et somatoformes (incapacité à parler, à bouger, anesthésies...) qui, bien souvent, entravent considérablement la capacité du sujet à faire face de façon adéquate à la situation dangereuse. Il faut supposer qu’elles sont parfois surmontées si nous pensons à Valentin Feldmann, qui, en juillet 42, au moment d’être fusillé par les nazis s’est écrié : « Imbéciles, c’est pour vous que je meurs !... »

La gravité de la « dissociation péritraumatique », qui correspond à la réaction de stress dépassé, constituerait le plus important facteur de risque de développement d’un trouble post-traumatique, devant le genre (féminin/masculin), l’âge, les antécédents de dépression ou la gravité de l’événement traumatisant

À l’Hôtel-Dieu, après quelques jours, selon N. Dantchev[2], les impliqués pris en charge présentaient encore des « signes d’état de stress aigu, avec hypervigilance massive, rémanences sensorielles des perceptions liées aux attaques, ruminations croissantes des scénarios alternatifs, conscientisation croissante du péril vital vécu. Par la suite, après une à deux semaines, ont été observés, de manière quasi systématique, un effondrement d’épuisement avec décharges émotionnelles, un syndrome de répétition avec reviviscences envahissantes et conduites d’évitement plus ou moins invalidantes. La particulière violence des assauts et des menaces a été, pour nombre des personnes exposées, associée à une dimension tenant habituellement du récit des exactions de guerre sur les civils. Toujours selon Dantchev « la survenue d’ESPT augmente au cours des premiers mois après des événements traumatisants classés comme « intentionnels » tels que des attentats, alors qu’elle diminue après des événements traumatiques non intentionnels ». Ce qui pourrait s’expliquer par la difficulté à intégrer la question de l’intention d’anéantissement de l’identité même du sujet.

Sur le plan physiologique : dès le début d’une situation de danger, notre organisme va produire massivement des hormones de stress, afin de nous préparer à la fuite ou au combat. La forte production d’adrénaline stimule le système cardio-vasculaire et la respiration, la forte production de cortisol stimule la production d’énergie. Cette surproduction d’hormones de stress va booster l’organisme, lui donner des capacités extraordinaires et se traduire par différentes modifications du cerveau : l’amygdale cérébrale est isolée du cortex, ce qui entraîne une déconnexion de la victime d’avec ses perceptions sensorielles, algiques, et émotionnelles. Il y a comme une anesthésie émotionnelle et une sortie de la temporalité. Ce sont ces éléments qui correspondent à la « dissociation traumatique ».

De nombreux travaux neuroscientifiques s’intéressent aux réactions de stress : ceux de M. Meaney[1] chez les rongeurs insistent sur la plus ou moins grande vulnérabilité au stress en fonction des soins maternels. D’autres parlent des mécanismes qu’a développés le cerveau pour s’auto-informer de son fonctionnement. La question de la conscience : selon Edelman[2], le nombre d'états de conscience que l'on peut éprouver en quelques millisecondes est immense et, à chaque moment, la conscience est d’une seule pièce. Toute l’expérience passée est engagée pour former la conscience intégrée de ce moment singulier – c’est ce qu’il nomme le « présent remémoré́ ». Un autre chercheur Vilayanur S Ramachandran[3] suggère que le cerveau, au lieu de produire de simples représentations sensorielles, le cerveau s’est mis à créer des représentations de représentations qui vont rendre possible la pensée symbolique. Ces études, prises dans une perspective complémentariste, peuvent éclairer la question des ressources du cerveau en cas de danger.

Au total, la clinique psychiatrique a identifié et défini une image clinique typique, permettant de repérer la gravité de la réaction à la menace de mort imminente. Elle permet aussi les recherches épidémiologiques et l’appréciation de la validité des traitements. Elle est complémentaire des recherches neuroscientifiques.

3. Mes observations après les attentats de 2015-2016

Juste après le 13 novembre 2015, les services d’urgence hospitaliers, débordés par l’afflux de blessés somatiques et psychiques ont sollicité du renfort. Identifiée comme psychiatre dans deux dispositifs d’urgence hospitaliers parisiens, j’ai rencontré une trentaine de personnes plusieurs jours après le Bataclan, le Stade de France, le petit Cambodge. Plus tard, ce sera comme analyste à mon cabinet, et au Centre Kestemberg qui fait partie du pôle psychanalytique de l’association de santé mentale du 13ème arrondissement de Paris ASM13 où j’ai reçu, en 2016, quelques personnes après l’attentat de Nice. La première ligne est celle des urgentistes et des cellules d’urgence médico psychologique, CUMP, organisées sur place en poste d’urgence médicopsychologique (PUMP) pour le triage et le traitement des réactions de stress aigu. Je suis intervenue dans un service d’urgence de l’AP-HP, dispositif de deuxième ligne où d’emblée des distinctions sont faites entre impliqués « directs », avec ou sans blessures physiques et impliqués « indirects » selon qu’ils ont été directement exposés à un risque mortel ou non.

Un premier temps de clinique psychiatrique

Mon rôle était de relever les symptômes et de rédiger des certificats descriptifs. Il fallait, en effet, sur réquisition, une reconnaissance médicale de l’impact du traumatisme, organisant un stade médico-légal permettant lors du procès à venir d’y prendre une part. Cette étape est nécessaire pour faire reconnaître les « blessures invisibles » à côté des blessures du corps.

Pour le certificat, on doit remplir plusieurs cases à partir de ce qu’a dit le patient et qu’on va inférer dans le langage de la clinique psychiatrique :

- Il déclare avoir été victime tel jour, dans tel lieu

- La réaction psychologique immédiate

- La réaction psychologique ultérieure

- L’état observé ce jour

- Le retentissement psychologique est sévère et justifie d’une incapacité totale de travail de

- Certificat remis à l’autorité requérante (Ministère de l’Intérieur, officier de police judiciaire) et en main propre

On voit donc qu’ici la clinique psychiatrique pour ces personnes était au service de la reconnaissance par l’institution médicale et par la justice de manifestations psychologiques immédiates. L’accent mis par les psychiatres sur le fait d’avoir vécu de façon « normale » un évènement complètement anormal, que les réactions psychologiques correspondaient aussi à des modifications biologiques, visait à assurer au patient qu’il n’était pas devenu fou, qu’il était d’emblée reconnu « victime », qu’il risquait de développer tel ou tel symptôme. Il était assuré que l’État veillerait à la réparation par indemnisation et les impliqués ont même obtenu la possibilité d’avoir la reconnaissance d’un statut analogue à celui des anciens combattants. Ainsi la clinique psychiatrique était-elle pour une part au service d’un processus politiquement défini, désignant en creux les coupables qui un jour ou l’autre feraient face à la justice.

Il y avait également deux pages à remplir pour l’observation médicale proprement dite. A l’issue de la consultation, il était possible d’orienter de façon personnalisée, rarement, vers une institution connue, ou le plus souvent, faute de temps et d’organisation de l’aval de ces consultations, de remettre une liste de dizaines de services de traumatologie ou de victimologie, à charge pour le rescapé de choisir parmi de multiples services généralement débordés. L’adressage des patients n’a pas été organisé dans les meilleures conditions, c’est un fait qu’il faut clairement souligner quand on sait le devenir possible des traumas non élaborés.

Bien sûr, je n’ai rencontré qu’un petit échantillon, en comparaison du total des personnes arrivées aux urgences : à l’Hôtel Dieu, un total de 646 impliqués a été accueilli au cours des quatre semaines qui ont suivi les attentats, dont 424 blessés et impliqués directs, 67 endeuillés et proches et 155 impliqués indirects.[1]

Une fois effectuée la partie psychiatrique, la consultation se poursuivait et mon écoute d’analyste différait de celle des collègues psychiatres. Ce qui m’a frappée surtout, c’est que je m’attendais à trouver toutes ces personnes encore sidérées, perdus, non « revenus de leur effroi », mais ce n’était

[1] Dantchev 2016 op cit

pas le cas chez les « impliqués directs ou indirects », qu’on me demandait de recevoir, je le précise, aléatoirement.

Le point de départ de ma réflexion se situe précisément en ce point : en les écoutant, je me suis aperçu que le psychisme reste plus vivant que je ne l’aurais cru si j’avais continué à me baser uniquement sur la sémiologie du psychotrauma et sur les théorisations psychanalytiques tirées des traces du trauma dans la cure des rescapés de génocide ou de violences intrafamiliales.

En revanche, je n’ai pas été surprise de ressentir l’impact émotionnel de ces récits sur mon écoute et d’éprouver l’intérêt d’être en binôme et de faire partie d’un collectif. C’est un temps nécessaire, se laisser affecter par ce que le rescapé nous fait vivre. Non seulement nous avons témoigné en tant que professionnel ayant rédigé un certificat de blessure psychique, mais nous sommes aussi des « témoignaires », selon Régine Waintrater[1], c’est-à-dire des humains témoins de la dimension déshumanisante de l’évènement et nous aidons à organiser un récit. De ce fait, nous commençons à rétablir le lien social que l’attentat a attaqué. Si nous pensons aussi que le traumatisme réel confronte aux fantasmes de l’enfance et semble les confirmer et qu’il confirme que les secours et les protections peuvent manquer, alors nous avons à rétablir une présence secourable.

Brèves rencontres

Au cours de ces brèves rencontres, uniques pour la plupart, une fois passé le temps nécessaire pour recueillir les éléments du certificat et accueillir le débordement d’émotions lors de l’évocation de l’impact, je me suis contentée de demander « et avant? » et, dans tous les cas sauf un, ils ont parlé de leurs vies, de leurs difficultés, de leurs rêves, des questions sur les conséquences de ce qu’ils avaient vécu : je me retrouvais dans la position plus familière d’une consultation psychanalytique. Chez la plupart, revenait l’expression : « je viens de me rendre compte que la vie peut s’arrêter d’un coup ». Il leur faudrait ne pas remettre à plus tard tel ou tel projet, notamment une psychothérapie à laquelle certains avaient déjà pensé.

Je ne peux malheureusement pas proposer de vignettes cliniques, pour des raisons de confidentialité. En revanche, je peux témoigner de ce que j’ai constaté : j’ai pratiquement chaque fois constaté qu’ils faisaient spontanément état de ce qu’ils avaient senti, pensé, organisé pour survivre dans le temps de l’attaque :

- la fréquence de situations où les rescapés ont « fait le mort », parfois au milieu de cadavres.

- le sang-froid pour protéger les autres et le maintenir le lien aux objets bien présents dans leur psychisme, trouver comment se calmer au milieu du danger par la respiration notamment.

- l’organisation instantanée de déni et/ ou de clivage : je vais mourir/je ne vais pas mourir/ je rassure ceux qui sont autour de moi ; mais aussi le retour du clivé dans un temps ultérieur où la menace surgit à nouveau au présent et sans tenir compte du lieu.

- l’anticipation des conséquences : je ne vais plus pouvoir réaliser l’ensemble des projets

- sauf dans un cas, l’absence de haine exprimée pour les terroristes ou d’idée de vengeance.

- l’associativité possible : « ce que j’ai vécu me fait penser à… mon père, à ma crainte d’être abandonnée par mon copain endeuillé, un accident qu’a eu ma mère, la perte d’un ami… »

Alors que penser ? Le psychisme a été choqué mais le récit qui s’organise en après coup indique qu’il était vivant. Le psychisme de l’analyste est alors un contenant qui n’a pas été détruit par les attentats, qui peut penser l’événement à partir d’un récit, sans être anéanti. Il permet à la personne de s’identifier à la fonction réflexive de l’analyste.

[1] Waintrater R., 2010, Sortir du génocide, témoigner pour réapprendre à vivre, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 288p

pas le cas chez les « impliqués directs ou indirects », qu’on me demandait de recevoir, je le précise, aléatoirement.

Le point de départ de ma réflexion se situe précisément en ce point : en les écoutant, je me suis aperçu que le psychisme reste plus vivant que je ne l’aurais cru si j’avais continué à me baser uniquement sur la sémiologie du psychotrauma et sur les théorisations psychanalytiques tirées des traces du trauma dans la cure des rescapés de génocide ou de violences intrafamiliales.

En revanche, je n’ai pas été surprise de ressentir l’impact émotionnel de ces récits sur mon écoute et d’éprouver l’intérêt d’être en binôme et de faire partie d’un collectif. C’est un temps nécessaire, se laisser affecter par ce que le rescapé nous fait vivre. Non seulement nous avons témoigné en tant que professionnel ayant rédigé un certificat de blessure psychique, mais nous sommes aussi des « témoignaires », selon Régine Waintrater[1], c’est-à-dire des humains témoins de la dimension déshumanisante de l’évènement et nous aidons à organiser un récit. De ce fait, nous commençons à rétablir le lien social que l’attentat a attaqué. Si nous pensons aussi que le traumatisme réel confronte aux fantasmes de l’enfance et semble les confirmer et qu’il confirme que les secours et les protections peuvent manquer, alors nous avons à rétablir une présence secourable.

Brèves rencontres

Au cours de ces brèves rencontres, uniques pour la plupart, une fois passé le temps nécessaire pour recueillir les éléments du certificat et accueillir le débordement d’émotions lors de l’évocation de l’impact, je me suis contentée de demander « et avant? » et, dans tous les cas sauf un, ils ont parlé de leurs vies, de leurs difficultés, de leurs rêves, des questions sur les conséquences de ce qu’ils avaient vécu : je me retrouvais dans la position plus familière d’une consultation psychanalytique. Chez la plupart, revenait l’expression : « je viens de me rendre compte que la vie peut s’arrêter d’un coup ». Il leur faudrait ne pas remettre à plus tard tel ou tel projet, notamment une psychothérapie à laquelle certains avaient déjà pensé.

Je ne peux malheureusement pas proposer de vignettes cliniques, pour des raisons de confidentialité. En revanche, je peux témoigner de ce que j’ai constaté : j’ai pratiquement chaque fois constaté qu’ils faisaient spontanément état de ce qu’ils avaient senti, pensé, organisé pour survivre dans le temps de l’attaque :

- la fréquence de situations où les rescapés ont « fait le mort », parfois au milieu de cadavres.

- le sang-froid pour protéger les autres et le maintenir le lien aux objets bien présents dans leur psychisme, trouver comment se calmer au milieu du danger par la respiration notamment.

- l’organisation instantanée de déni et/ ou de clivage : je vais mourir/je ne vais pas mourir/ je rassure ceux qui sont autour de moi ; mais aussi le retour du clivé dans un temps ultérieur où la menace surgit à nouveau au présent et sans tenir compte du lieu.

- l’anticipation des conséquences : je ne vais plus pouvoir réaliser l’ensemble des projets

- sauf dans un cas, l’absence de haine exprimée pour les terroristes ou d’idée de vengeance.

- l’associativité possible : « ce que j’ai vécu me fait penser à… mon père, à ma crainte d’être abandonnée par mon copain endeuillé, un accident qu’a eu ma mère, la perte d’un ami… »

Alors que penser ? Le psychisme a été choqué mais le récit qui s’organise en après coup indique qu’il était vivant. Le psychisme de l’analyste est alors un contenant qui n’a pas été détruit par les attentats, qui peut penser l’événement à partir d’un récit, sans être anéanti. Il permet à la personne de s’identifier à la fonction réflexive de l’analyste.

Explorant le champ de la mort imminente, je me suis demandé d’où venait cette expression.

4. Origines de l’expression et de l’intérêt pour la « mort imminente » : Egger, Pfister, Moody

Avant d’aller plus loin faisons un détour : d’où vient l’expression « mort imminente », qui s’y est intéressé, comment et pourquoi ? Élargissons un instant le champ des situations de mort imminente.

En 1896, un philosophe français Victor Egger s’intéresse aux problèmes de la mémoire et prend connaissance des articles publiés par un géologue suisse, Albert Heim. Ce géologue a recensé des récits faits par des alpinistes rescapés de chutes potentiellement mortelles en montagne.[1] : « L'idée de la mort imminente et soudaine provoque un moi vif qui consiste en images significatives et rapides ». C’est cette accélération des processus mnésiques qui le frappe : « dans une foule de cas, l’âme revoit tout le cours de sa vie passée »[2]. Mais aussi le sentiment de béatitude, d’anesthésie, contrastant avec la conservation de la vue et de l’ouïe.

Les observations d’Albert Heim sont reprises par le psychanalyste Oskar Pfister qui fait lui aussi état d’expériences personnelles de chutes en montagne dans un article (non traduit en français) de 1930 dont le titre pourrait se dire ainsi : « Le penser et le fantasmer en situation de choc lors d’un danger extrême de mort »[3]. Il dit qu’on s’attendrait à ce que la volonté de conservation de l’individu soit mise en jeu avec une extrême intensité et oblige la pensée à se mettre au service de la vie. Or ajoute-t-il, on sait que l’effroi a un effet paralysant. D’où la question de ce qui va l’emporter : ce qui accélère ? ou ce qui freine ? Il fait l’hypothèse qu’une partie du psychisme va être occupée à prendre des mesures de protection et qu’une autre va se réfugier dans des « fantasmes autistiques ». Ce qui nous intéresse ici, c’est que dès la fin du XIXème siècle, un psychanalyste prête attention à cette clinique de l’extrême et fait l’hypothèse d’une dynamique de survie.

Le psychanalyste C.G. Jung a lui aussi fait part d’une expérience de mort imminente après un infarctus du myocarde en 1944[1] : il a eu des délires et des visions glorieuses du globe terrestre, d’un rocher suivies d’un effondrement : “ Alors que j’approchais des marches menant à l’entrée du rocher, une chose étrange s’est produite : j’avais l’impression que tout était en train de s’effondrer ; tout ce que je vivais ou souhaitais ou pensais, toute la fantasmagorie de l’existence terrestre, s’est effondrée ou a été dépouillée de moi, ce qui est un processus extrêmement douloureux ».

Plus tard, en 1975, Raymond Moody a décrit les Near Death Experiences, NDE à partir de récits de centaines de survivants[2] : elles surviennent en cas de mort clinique apparente ou de coma, avec leur cortège de manifestations largement popularisées : la décorporation, le tunnel, la lumière, la rencontre avec les défunts, la vision panoramique du passé et la décision du retour. Elles ont été rapprochées de l’expérience de Jung et sont actuellement discutées d’une part par les tenants d’une approche spirituelle qui y voient la preuve de l’existence de l’au-delà et de la vie après la mort, et d’autre part par ceux qui n’y voient que les conséquences de phénomènes neurobiologiques notamment l’hypoxie cérébrale. En regardant de plus près les témoignages des personnes[3] dont parle Moody, j’ai été frappée par la fréquence du phénomène de « sortie du corps », qu’on peut retrouver dans des récits de viol, et j’ai constaté que le sens qu’ils donnaient à cette expérience était très personnel même si le cortège des manifestations était semblable chez chacun.

Tout récemment, en France, dans le numéro 1 de la revue d’études sur la mort de 2020, [4]les auteurs tentent de situer les expériences de mort imminente comme des « formes extrêmes de symbolisation » en les réintégrant dans la clinique de la réanimation, des accouchements et dans la clinique psychanalytique : les travaux très intéressants de Pascal Le Maléfan, basés sur une théorisation lacanienne, « rétablissent la primauté de la subjectivité dans la confrontation à la perception effrayante de la mort propre »[5].

Faisons maintenant un autre détour, avant de poser nos hypothèses sur l’abord psychanalytique de ce que peut être la vie psychique en cas de mort imminente.

5. Témoignages : mort imminente guerre, attentats : Genevoix, Bion, Oyalon, Lançon

Dans « La mort de près » [1] Maurice Genevoix revient à l’âge de 82 ans sur ce qu’il a vécu quand il était jeune officier pendant la première guerre mondiale. La trace des moments de mort imminente est devenue pour lui « la trame tissée à la chaîne » de ses jours. Au combat, l’imminence de la mort est telle qu’elle « cesse d’être perçue comme un concept, mais tout à coup et continuellement, comme une présence aussi réelle que celle d’un frelon qui va bourdonnant tout autour de votre tête, et qui va piquer ». Il décrit un premier moment d’effroi où il entend venir la balle qui l’atteint, il pense qu’il va mourir… il ne se rend pas tout de suite compte que son ceinturon a miraculeusement arrêté la balle. C’est dans cet instant suspendu hors du temps qu’il vit l’effroi : « le tumulte et le défilé d’images ». Plus tard, un autre moment : il entend arriver un obus qui ne le « voit pas », qui le dépasse pour exploser ailleurs, il pense qu’il a la baraka, qu’il ne va pas mourir mais au même instant, il développe l’hallucination d’être fendu du sternum au pubis. Il associe cette hallucination à un souvenir d’enfance : on lui a fait mettre sa jambe cassée, pour la fortifier, dans un seau contenant le sang d’un bœuf égorgé devant lui. Plus tard encore, il est cette fois-ci gravement blessé au bras mais il ne comprend pas l’affolement qu’il a légitimement suscité en raison d’une hémorragie menaçante. Il vit dans un « état d’apesanteur », fixant une étoile dans la nuit tandis qu’on le transporte vers l’hôpital. Et il conclut : ce qui l’a terrorisé et a laissé des traces durables dans ses cauchemars c’est la « feinte de la mort » qui lui a joué le tour de lui faire vivre sa mort « pour de faux », ce n’est pas le moment où il a réellement risqué de mourir. Et l’on peut s’interroger et si le « pour de faux » de la mort c’est-à-dire l’absence de blessure mortelle, avait déclenché chez Genevoix une activité hyper-condensée de la mémoire et des images semblable à celle des NDE ?

Bion pendant la guerre : « je suis mort le 8 août 1918 »[1]

Je pense aussi à Bion, officier de tank pendant la première guerre mondiale et plus tard psychanalyste pionnier du travail avec les petits groupes et de la théorisation concernant la psychose. Au cours de la première guerre mondiale, il est sur le champ de bataille dans la Somme. Une grenade, il le sent, est sur le point d’arriver sur lui. Dans l’horreur et le silence il attend l’explosion ; pour se calmer, il regarde sa montre : il est 10h12 ; il scrute les environs. Rien. Quand il veut regarder à nouveau sa montre, il pense qu’il est midi et constate, stupéfait, qu’il est 10H15 ; la peur revient et il se demande s’il pourra tenir jusqu’au soir ? Désespéré, il décide de ne plus penser ni au passé ni au futur et se met à chercher les azimuts de tous les objets présents dans son champ de vision. À son grand soulagement, il sent que sa peur diminue.

Dans cet exemple d’imminence de la mort, il reconnait un double travail : le travail de la pensée imposé au psychisme lorsqu’il rencontre des signaux qui ne peuvent prendre sens, ce qu’il appellera plus tard des « signifiants bruts » en attente de transformation et, simultanément, la nécessité de fuir le travail de pensée en se réfugiant dans un mode opératoire.

Autre exemple : « Nous marchions lentement devant les chars et attendions les obus. La tension avait un curieux effet : toute cette angoisse était de trop, je me sentais comme un enfant qui a passé sa journée à pleurer et veut que sa mère vienne le border. J’éprouvais un curieux réconfort à m’allonger sur le talus au bord de la route – c’était comme si je reposais calmement dans les bras de quelqu’un ». Pour Régine Waintrater[2], « l’hallucination fugace opérant via l’exacerbation de la sensorialité est ici une défense adaptée dans un environnement de chaos et de non-sens, ce que Bion théorisera plus tard comme la fonction curative et créatrice de l’hallucinose”.

« Bulles psychiques »

Ofra Ayalon, est une psychologue israélienne. Dans le chapitre « Children's responses to terrorist attacks »[1], elle parle d’enfants pris en otages dans une école : au bout de 16 heures, 22 enfants ont été tués, d’autres ont été blessés. Elle décrit chez les enfants rescapés des réactions classiques de déni et de dissociation, mais aussi des rêveries diurnes sur la maison et le foyer, des fantasmes concernant une personne aimée, des souvenirs d’enfance. Elle souligne la complexité des mécanismes de dissociation que les survivants développent quand ils imaginent, ont des rêveries ou font l’expérience d’être ailleurs et dans un autre temps. C’est le cas de Shula qui avait 16 ans au moment de la prise d’otage. Shula a passé des heures, entourée d’hommes armés d’explosifs et proférant des menaces de mort. Elle dit qu’elle était comme dans une « bulle » : « ils pouvaient nous ordonner de rester debout ou assis, de manger ou de boire, d’aller aux toilettes ou d’attendre, mais ils ne pouvaient pas contrôler mon imagination. Je me souviens d’être restée assise pendant des heures en faisant l’expérience sensorielle d’être à la maison un soir de fête, j’entendais mon père et mes frères chanter, je voyais les bougies et je sentais l’odeur du repas ».

À la suite de ce massacre, Ayalon a continué à travailler dans ce domaine. Pour la conduite des interviews des rescapés, elle a proposé un nouveau paradigme, visant à faire des enfants survivants des « collaborateurs actifs », ce qui leur permet de passer d’une position de victime passive à une première étape de réhabilitation et d’empowerment. Son hypothèse est que chacun, adulte ou enfant, est équipé de ressources pour s’en sortir, et qu’il s’agit d’identifier ces ressources et leurs limites. De ce fait, les questions qu’elle pose aux survivants se formulent ainsi : « pendant que vous étiez otages, qu’avez-vous fait qui puisse vous aider ou vous gêner ? ». Et aussi : « qu’est-ce que les autres ont fait, pendant ou après, qui a pu vous aider ou vous gêner ? ». Les observations faites par Ayalon lui ont fait développer au cours des décennies suivantes une approche spécifique des traumatisés, de type « coping », y compris avec les jeunes enfants, en tenant compte non seulement de la passivation des victimes mais aussi de leurs ressources.

« Ce peu de chose » :

C’est le texte de Philippe Lançon qui m’a donné l’exemple le plus détaillé de ce qui peut se passer dans la vie psychique quand la mort est imminente.

À la rédaction du journal Charlie Hebdo, l’attaque terroriste islamiste du 7 Janvier 2015 a fait en quelques minutes 12 morts et 11 blessés. Au cours de l'attaque, le journaliste Philippe Lançon est sévèrement blessé au visage. Il sera l’un des 7 rescapés. Dans son livre, le Lambeau, paru en 2018[1], il parle de l’instant de l’attaque et de l’effroi comme de la « réduction au minimum de l’écart séparant la dernière seconde de vie de l’événement qui va l’interrompre, une mort administrée sans préavis. Dans cet écart il n’y a pas de place pour grand-chose. Pourtant ce peu de chose n’en finit pas. Tout le reste, quand on survit, lui est soumis ».

Je vais relever quelques passages du récit des deux minutes de l’attaque qui survient alors que la réunion était animée, les discussions vives et drôles. Soudain... des « petits bruits secs » comme des pétards...une farce ? Non. Franck, le garde du corps de Charb dégaine son arme et tout se ralentit. Une « chose » envahit la pièce. Voyant Franck dégainer, Lançon pense : « Plus vite ! Plus vite », mais... tout est au ralenti. Puis il se recroqueville « ne voyant plus rien ni personne, coincé comme au fond d’un caisson ou d’un rêve », essayant de tomber sans se faire mal, avant d’entendre le bruit des balles. En entendant le tireur dire « Allah Akbar », l’impression de farce se superpose à « la chose » qui a fait dégainer Franck. Allongé, il voit deux jambes noires et le bout d’un fusil, il entend le souffle du tireur. « J’ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s’il fait le mort. J’étais cet enfant que j’avais été, je l’étais de nouveau en été maintes fois reprise : « Le traumatisme psychique résulte de l’invasion de l’espace mental du sujet par le réel de la mort, le néant comme expérience ». Sidération, état d’anéantissement soudain, pétrification, blanc : dans le temps de l’évènement, il n’y aurait plus de place ni pour les affects, ni pour les mots. Un souvenir sans mémoire. Sous l’impact du trauma, Michèle Bertrand[1] dit que « le sujet est brutalement ramené à une situation de nourrisson qui ne sait pas ce qui lui arrive, vit une situation d’effroi et de terreur, une agonie, une douleur sans fin ».

Clivage, réflexivité, symbolisation, réponse de l’objet

Mon hypothèse est qu’il n’y a pas toujours d’anéantissement de la vie psychique dans ces situations aux limites de la symbolisation.

René Roussillon remarque qu’il est habituel en psychanalyse de lire à propos de l’expérience traumatique qu’elle est « sans représentation ». Mais il note qu’elle est « réputée avoir provoqué effroi, vécu de mort imminente, autant d’affects extrêmes qui ne peuvent se concevoir s’il n’y a pas

un minimum de représentation. Pas d’effroi sans représentation, pas de vécu de mort imminente sans représentation d’un danger »[1]. Comment comprendre cette apparente contradiction ?

Peut-être en supposant qu’il y a chez certains rescapés un spectre de mécanismes, plus ou moins combinés, attestant d’une vie psychique face à l’imminence de la mort sous la menace, aux limites de la symbolisation. Dans ces instants où le risque d’effondrement est majeur, serait-il possible que l’effondrement ait déjà été symbolisé et dans ce cas, y aurait-il en instantané une « remobilisation des capacités d’élaboration »[2] ? Comme le dit une inscription au Mont Athos : « si vous mourez avant de mourir, quand vous mourrez vous ne mourrez pas ». Il serait possible de trouver en après coup des représentations d’un état dans lequel il n’y avait sans doute pas de représentation ou des phénomènes que Bion nomme « protomentaux » en attente de représentation.

Quels mécanismes peut-on supposer à l’œuvre ? Sans que cela soit exhaustif, je relèverai :

- La réflexivité : dans les témoignages et écrits que j’ai cités, il semble que Genevoix, Lançon, Bion parlent de ce qu’ils ont vécu à partir d’une instance qui se maintient face à la mort imminente ou se développe en après coup : cela suppose qu’une instance observante se maintient. C’est elle qui fait décrire à Lançon par exemple une double représentation de la disparition possible par l’invisibilité ou le coup de grâce. Il dit qu’il a pu penser ces deux aspects apparemment incompatibles.

- Le clivage peut assurer un mode de vie psychique détaché de la réalité, comme dans le cas de Shula qui décrit la « bulle » dans laquelle elle imagine la scène familiale. A partir des témoignages de sujets ayant traversé des expériences traumatiques avec vécu de mort imminente, Roussillon [3] tire la confirmation qu’il y a un processus de retrait de la subjectivité, en quelque sorte une forme de « clivage au moi ». Et quand le clivé fait retour, un arsenal de défenses contre le retour du clivé organise le tableau clinique post-traumatique. Déjà Ferenczi, le psychanalyste hongrois qui a ouvert le champ de la réflexion sur le traumatisme psychique,[4] notait : "Il semble vraiment que sous la pression d'un danger imminent, un morceau de notre soi se clive comme instance auto-perceptive, instance voulant s'aider soi-même et ceci vraisemblablement dès la petite et même la très petite enfance." Le clivage est alors une tentative désespérée d'auto-étayage qui signe l'absence de réponse de l'objet face à une situation de détresse. La partie clivée du Moi, en tant « qu’intelligence pure » sert d’instance auto-perceptive, c’est-à-dire qu’elle mesure l’étendue des dommages en même temps qu’’elle ne laisse accéder à la perception que ce qui est supportable (p. 144). Ces phénomènes d'auto-symbolisation sont des formations symptomatiques transitoires représentant "l'auto-observation symbolisée du fonctionnement psychique ». Si nous avons pu apprendre dès la petite enfance un clivage de détresse, alors il pourrait servir à nouveau.

- Combinant le clivage et la réflexivité j’ai relevé chez plusieurs exilés rescapés de viol ou de torture un mécanisme permettant de lutter contre la menace d’anéantissement : la sortie hors du corps, telle cette femme qui dit qu’elle sort de son corps pendant qu’elle est violée pour aller se réfugier ailleurs, dans les bras de sa sœur ainée.

L’hallucination : ainsi Genevoix qui hallucine son corps fendu en deux par l’obus et associe ce moment à un souvenir d’enfance. Bion lui hallucine le talus comme le sein maternel sur lequel face à la menace, il va pouvoir se reposer. Pour les Botella[1], l’ « hallucinatoire » est un processus dynamique constant du psychisme, de nature non-psychotique et doté de capacités expressives bien que relevant d’un fonctionnement archaïque.

- Les mécanismes autistiques dont parlait Pfister sont repris par Le Malefan qui a recueilli le récit d’une femme rescapée d’un tsunami : « je me suis accrochée à la grille d’aération, je la regardais tellement que je n’étais plus que ça ». Ce qu’on peut aussi rapprocher de Bion, cherchant à calculer les azimuts en attendant l’impact de la grenade.

Il resterait bien entendu encore plusieurs mécanismes à explorer notamment la relation des rescapés à leurs croyances : dans le cas des exilés rescapés de naufrage que j’ai rencontrés, l’invocation du nom de Dieu et une ultime prière reviennent invariablement.

Ainsi l’évènement potentiellement traumatique risque de ne pas produire uniquement un effet désorganisateur sur le registre des processus secondaires, il bouscule toute l'organisation du Moi. Le Moi peut plus ou moins se déformer et recourir à des processus archaïques pour maintenir une symbolisation qui peut inclure l’absence de symbolisation. Mon hypothèse est que l’aptitude à la déformation régie par ces différents mécanismes dépend comme le dit Roussillon « de l’appareillage inné du sujet, de l’environnement premier et en particulier de l’environnement maternant »[2].

Je serai tentée de faire un parallèle entre la réponse de l’objet primaire, qui préparerait plus ou moins à l’adaptation au stress extrême d’une part, et les travaux du chercheur en neurosciences Michael Meaney sur les conditions environnementales et de maternage chez les rongeurs. Il a montré qu’ils influencent le développement du cerveau et ont identifié des variations phénotypiques attribuables à la variation de la qualité des soins maternels, chez les rongeurs. Les soins maternels ont un impact direct sur les marques épigénétiques et l’expression des gènes impliqués dans les réponses neuronales et endocriniennes, face au stress et à l’apprentissage. Ces études ont été les premières à décrire l’influence de l’environnement social sur la structure et la fonction génomique.

Généralement, pour que nous puissions vivre sans penser à notre mort prochaine, un déni du déni de la mort nous maintiendrait-il dans un certain clivage, un « je sais bien mais quand même » ? Un fantasme inconscient d’immortalité nous permettrait de vivre, mais parfois il se confronte à la réalité Ainsi nos vies oscillent-elles entre le deuil du soi immortel et le désir de goûter l’éternité. Comme le disait le philosophe Spinoza dans sa démonstration concernant l’âme humaine :« Et cependant nous sentons, nous éprouvons que nous sommes éternels »[3]. Et le poète Arthur Rimbaud d’affirmer : « elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité. C’est la mer allée avec le soleil.[4]

En 1915, dans le texte de Freud d’une grande actualité, « Considérations sur la guerre et la mort », Freud affirmait : “personne, au fond, ne croit à sa propre mort : dans l’inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité”. La pandémie aujourd’hui nous rapproche de notre mortalité et nous pousse à la réflexion collective : prêtons attention à la vie psychique aux extrêmes, en réanimation ou en soins intensifs des services covid et à l’impact de ces situations sur la vie psychique des professionnels de santé. Et n’oublions pas que les enfants sont confrontés eux aussi à la mort imminente.

Pour terminer, écoutez Didon dans l’aria de Purcell : elle a avalé du poison après avoir été abandonnée par Énée et sent la mort venir. Dans un ultime élan vers un objet, elle appelle une main, un giron pour y poser sa tête, Belinda, sa confidente. Écoutez Didon et écoutez les personnes qui ont échappé à une mort imminente et ceux qui y font face : il peut y avoir encore de la vie.

[1] Institut pour l’Économie et la Paix, index global du terrorisme, cité par Jean Marc Four le 25 novembre 2020

[2] De M’Uzan,1977, in « De l’art à la mort : itinéraire psychanalytique », Paris, Gallimard,224p

[3] Comme a pu le dire B. Cyrulnik, émission « Musiquez moi » France Musique, dimanche 4 avril 2021

[5] Chidiac N, Crocq L, Le psychotrauma II. La réaction immédiate et la période post-immédiate, Annales medio-psychologiques (2010),

[6]Dantchev N. & coll Retour d’expérience des attentats du 13 novembre 2015. Prise en charge psychologique hospitalière des impliqués », Dantchev et al 2016, Ann. Fr. Med. Urgence (2016) 6:55-61

[7] Meaney M., 1998, Maternal care during infancy regulates the development of neural systems mediating the expression of fearfulness in the rat, Proc Natl Acad Sci USA, 28 ; 95(9), 5235-5340

[8] Edelman G.M., 2008, Biologie de la conscience, Paris Odile Jacob, 370 p

[9] Ramachandran V., 2011, Le cerveau fait de l’esprit, Trad. Delporte C., Paris, Dunod, 400p

[1] Waintrater R., 2010, Sortir du génocide, témoigner pour réapprendre à vivre, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 288p

[1] Heim A.1892, Bulletin du club alpin suisse, notes sur la mort causée par des chutes accidentelles

[2] Egger, V. 1896, le Moi des mourants, revue philosophique de la France et de l’étranger, p 26-38, p 337-368

[3] Pfister O. Schockdenken und Schockphantasien bei höchster Lebensgefahr, in Internazionale Zeitschrift für Psychoanalysis,16, p. 430-455. Je dois la traduction du titre et de l’article à Michèle Cornillot.

[1] Jung C.G., Ma vie souvenirs rêves et pensées, trad Lelay Y, Cahen R, Poche 1991

[2]Moody R.1975 La Vie après la vie (Life After Life, 1975), Lumières nouvelles sur la vie après la vie (Reflections on Life After life, 1977) et La Lumière de l'au-delà (The Light Beyond, 1988)

[3]Life after life, 1992 Cascom film de Shockey P. D’après le livre de Moody R.

[4]Expériences de mort imminente, 2020, Revue d’études sur la mort, Esprit du temps éditeur.

[5] Bacqué MF, Éditorial de la revue citée

[1] Genevoix M., 1972, La table ronde, Paris, 141 pages

[1] Bion R.W. The long week-end,1897-1919, part of a life, Free association Book, 1987

[2] Waintrater R. 2014 Bion et la guerre, Le Coq Héron, p 51-61

[1] Knafo D. Editor, 2004 « Living with terror, working with trauma : a clinician’s handbook », Jason Aronson

[1] Lançon P., 2018, Le Lambeau, Gallimard

[1] Rosenblum R. Si la mort vous effleure, in Psychanalyse et terrorisme, l’effroi peut-il s’élaborer, PUF2017 p 21

[1] Op cit p 23

[1] Bonnard F., Dayan J., Villa F., 2020, TSPT, psychanalyse et neurosciences, revue Études sur la mort, 2, p 21-37

[1] Bertrand M., 1990, La pensée et le trauma, Paris, L’harmattan, 254p

[1] Roussillon R. 2016, Aux limites de la symbolisation, Paris, Dunod, p.9.

[2] Bertrand M., op cit, p13

[3]Roussillon R. 2017, « Survivre à l’effroi » in Psychanalyse et terrorisme, l’effroi peut-il s’élaborer ? PUF p 69

[4] Ferenczi S. 1932, Journal Clinique, Payot, p 98

[1] Botella C&S, 2007, La figurabilité psychique, in Press

[2] Roussillon op cit p 12

[3] Spinoza B. 1677, Éthique V, scolie de la proposition 23, 1993, version numérique, Editions Vigdor, trad Misrahi R.

[4]Rimbaud A. 1872, Eternité, derniers vers